| Le saut de seconde |

|

Le 30 juin 2012, la dernière minute du mois a duré 61 secondes. Pourquoi cette modification de l'heure? Saut de seconde dans UTC : voir dernier Bulletin C [ Table 1 : TAI - UTC ] [ Table 2 : saut de seconde dans UTC] [Bulletin C][UTC.html] |

| L'échelle du temps universel coordonné UTC (parfois

appelé à tort GMT) est la base de temps de toutes les activités

dans le monde. C'est une échelle de temps ultrastable délivrée

par des horloges atomiques, le Temps Atomique International, TAI.

Le Temps Atomique International

TAI est établi par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM),

au Pavillon Breteuil à Sèvres, à partir d'un parc de plusieurs

centaines d'horloges atomiques réparties dans le monde. Le temps des

horloges atomique repose sur le rayonnement électromagnétique

lié à une modification interne aux atomes de Cesium. Ces horloges

ont été développées à partir de 1955

et le TAI a remplacé la rotation de la Terre comme base du temps international

à partir de 1972.

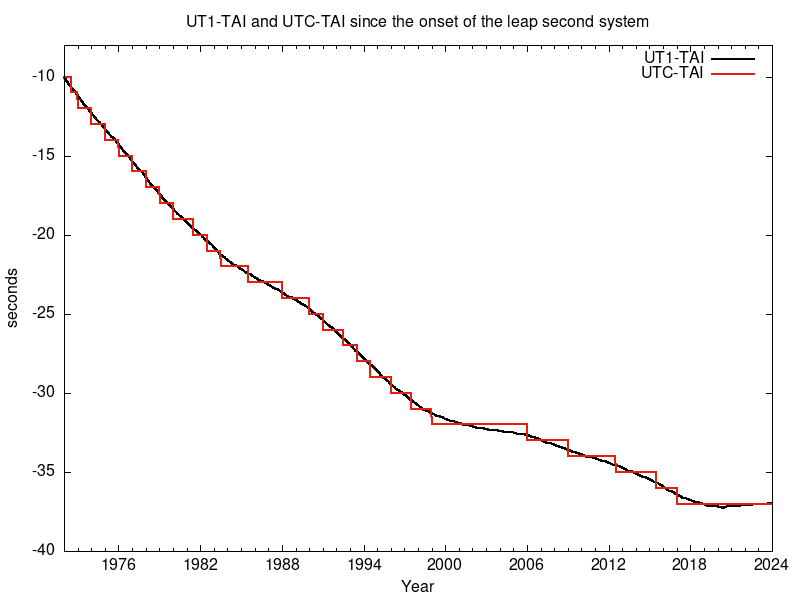

Le mouvement de la rotation terrestre est perturbé par de nombreux effets, dont les plus importants sont dus aux variations du régime des vents, à des variations de courants à l'intérieur du noyau de la Terre et à l'action de la Lune et du Soleil. Ainsi, un tour de la Terre sur elle-même en août est plus court d'une à deux millisecondes qu'un tour en février. L'échelle de temps déduite de la rotation de la Terre, le temps universel (UT1) présente donc des irrégularités qui sont un million de fois plus grandes que celle du Temps Atomique International, d'où la préférence donnée à ce dernier pour assurer du temps utilisé universellement, UTC. On a défini l'origine du TAI de telle sorte qu'il était égal à UT1 le 1er janvier 1958. Le retard sur le temps atomique accumulé depuis lors par l'horloge Terre s'élève environ à 37 secondes. En adoptant le TAI, on a décidé que l'unité de temps de l'échelle UTC serait la seconde de TAI. Mais pour éviter que UTC s'éloigne indéfiniment du temps de la rotation de la Terre, on a aussi décidé que UTC, tout en se déroulant selon la seconde TAI, serait décalé d'une seconde chaque fois que nécessaire, de façon à éviter que sa différence avec UT1 n'excède pas 0,9 seconde. Ce décalage progressif résulte en partie du fait que la seconde de temps TAI a été initialement ajustée sur la seconde du temps des éphémérides, faisant alors office de seconde du SI, elle-même calée en 1900 sur la seconde de temps universel du XIXe siècle, considérée alors comme constante, mais inférieure à sa valeur moyenne actuelle. Une réanalyse des observations astrométriques du 19ème siècle a montré que cette seconde de TU correspondait en fait à la période 1820-1850. Il en résulte que lorsqu'il s'écoule n secondes de UT1, le temps TAI en a balayé un nombre légèrement supérieur. Si ΔD est l'écart de la durée du jour à 86400 s TAI, une seconde de la rotation de la Terre dure en fait (86400 s + ΔD[s])/86400 = 1 + ΔD[s]/86400 s TAI. Donc quand n secondes de UT1 se sont écoulées, le temps atomique en a marqué n' = n (1 + ΔD/86400 s). Si ΔD = 1 ms, on voit que n' - n atteint 1 s au bout de n = 86 400 000, soit 1000 jours. Aussi, si ΔD présentait en permanence cet ordre de grandeur, on devrait introduire au moins tous les trois ans une seconde interacalaire pour que UTC continue de représenter UT1 à 0.9 s près. En fait, la seconde de temps universel n'est pas prévisible à long terme. Il arrive que l'accélération décadale de la rotation de la Terre ait tendance à compenser la dérive de UT1 par rapport au TAI. C'est pourquoi retarder UTC d'une seconde demeure assez aléatoire. Depuis 2020 la moyenne annuelle de la seconde UT1 a rejoint celle de TAI, en sorte que l'écart UT1-TAI ne se creuse plus. Depuis l'instauration de ce système, on a dû intercaler 27 secondes dans UTC. La seconde intercalaire est programmée plusieurs mois à l'avance soit pour un 1er janvier, soit pour un 1er juillet à 0 heure. La décision de l'effectuer appartient au Centre de la rotation de la terre du Service International de la Rotation Terrestre et des Systèmes de référence de (International Earth Rotation and reference systems Service, IERS), situé à l'Observatoire de Paris. Cette décision est mise en oeuvre par les autorités nationales et internationales responsables de la diffusion du temps. L'organisme français concerné est le LNE/SYRTE à l'Observatoire de Paris. Les sauts de secondes sont annoncés dans le Bulletin C |